人類 VS AI:誰才是最準的影像判斷者?答案出乎意料

人類 VS AI:誰才是最準的影像判斷者?答案出乎意料

AI影像自動檢測崛起:製造業與醫療影像全面進入無人化時代

目錄

1. AI影像檢測快速崛起:製造業與醫療共同面臨的轉折點

2. 傳統人工檢測的瓶頸:速度、疲勞、主觀誤差

3. AI Vision在製造業的應用:從QC端開始的深層變革

4. AI在醫學影像的突破:診斷更快、更準,但也更具爭議

5. AI是否真的能全面取代人類檢測?技術與倫理的兩面辯證

6. 企業導入AI Vision的四大關鍵策略

7. 結論:AI影像檢測不是取代,而是重新定義「人」的角色

近年來,AI影像自動檢測(AI Vision)正以肉眼可見的速度重塑全球產業。這股浪潮不僅席捲製造業,更快速推進到醫療領域,從工廠QC到醫院放射科,都面臨著同樣的問題:AI能不能取代人類?或者,它正在逼人類重新思考自己的價值?

AI Vision不再只是識別影像,而是能判斷瑕疵、預測缺陷、分析細胞病變,甚至在某些領域的準確率已超越人類。當AI的成本逐年下降,而人力招聘和訓練成本持續攀升,企業與醫療體系不得不正視這場勢不可擋的變革。

1. AI影像檢測快速崛起:製造業與醫療共同面臨的轉折點

在製造業,影像檢測是確保品質的最後防線。但隨著產品複雜度提升,人工QC的錯誤率逐年上升,而AI Vision的導入正好彌補了這個缺口。AI不會疲勞、不會分心、不會因主觀判斷造成誤差,只要資料充足,準確率甚至可穩定維持在99%以上。

在醫療領域,AI的角色更加快速地成長。AI已能在X光、MRI、CT、內視鏡影像中,自動辨識腫瘤、肺部陰影、骨折線和細胞異常。根據多國的臨床數據,AI在某些篩檢項目上的偵測能力甚至高於專科醫師,特別是在乳癌、肺結節和皮膚癌判讀。

這兩個領域本看似毫不相干,但正在被同一股力量重塑:AI已從輔助工具逐漸成為核心流程的一部分,人機協作變成新常態。

2. 傳統人工檢測的瓶頸:速度、疲勞、主觀誤差

人工檢測一直存在幾個不可避免的弱點:

(1)容易疲勞

QC人員長時間盯著高速生產線的產品,很容易出現視覺疲勞,導致錯漏判。

(2)判斷標準不一致

不同人員、不同班別、不同情緒下,對瑕疵的判斷可能不一致。

(3)複雜產品的檢測難度快速上升

例如近年電子、車用零件走向小型化、高密度化,用肉眼幾乎難以察覺細微缺陷。

(4)醫療影像量爆炸成長

醫院拍攝的影像比十年前多了好幾倍,但醫師人數沒有同步增加,造成判讀壓力過大。

因此,AI Vision的出現並不是偶然,而是產業本身的需求量已經大到無法再完全依靠人力支撐。

3. AI Vision在製造業的應用:從QC端開始的深層變革

AI在工廠中最成熟的應用,就是自動瑕疵檢測。它能透過高速攝影與深度學習模型,在毫秒級的時間內檢查產品是否存在異常。

常見應用包括:

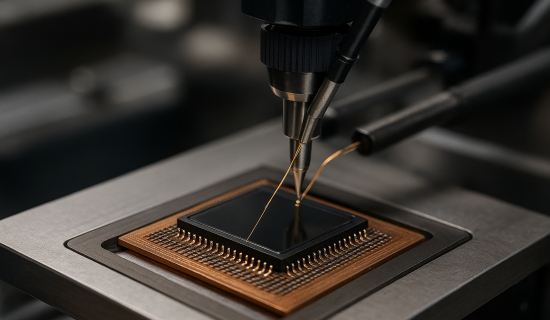

- PCB電路板瑕疵檢查

- 金屬加工表面刮痕、毛邊

- 電子元件焊點是否缺損

- 玻璃、鏡頭、面板的裂紋與雜質

- 車用零組件規格偏移檢測

AI Vision取代人工QC的原因不難理解:速度更快、準確度更高、成本更低、可24小時運作。

加上現在的AI模型越來越容易訓練,只需要提供良好的影像樣本,模型就能在短時間內達到可商用的能力。這意味著過去需要數十位QC的產線,在導入AI後可能只需要2–3位人員負責監控與例外處理。

4. AI在醫學影像的突破:診斷更快、更準,但也更具爭議

醫學影像AI的發展速度比製造業更驚人。

AI可以:

- 自動比對腫瘤形狀與過往病例

- 在CT中發現人眼易忽略的微小結節

- 判別X光上肺部陰影是否為早期病灶

- 偵測糖尿病眼底病變

- 評估骨骼退化的程度

根據多國研究,AI在乳癌與肺癌判別上已能達到或超越放射科醫師的平均水準。當醫院面臨判讀量爆炸時,AI即成為不可或缺的工具。

但醫療領域也帶來更多討論:

- AI錯判的風險誰負責?

- AI是否會讓年輕醫師的判讀經驗不足?

- AI執行的模型是否足夠透明?

AI能不能「取代醫師」是目前最具爭議的論點。比起完全取代,更多專家認為AI扮演的角色應該是「第二雙眼」。在高壓醫療環境中,AI既能減輕醫師負擔,也能降低誤診率,是提升整體醫療品質的重要工具。

5. AI是否真的能全面取代人類檢測?技術與倫理的兩面辯證

AI能做到的事情越來越多,這讓人不禁想問:未來QC和影像判讀是否會消失?

答案通常不是「取代」,而是「重新分工」。

AI的優勢:

- 快:比人快10–100倍

- 準:不受情緒與疲勞影響

- 廉:長期成本逐年下降

- 客觀:判準一致性高

人類的優勢:

- 對異常情況的判斷更有彈性

- 能理解產品/病情的背景與脈絡

- 能做跨領域整合判斷

- 承擔決策與責任

因此,產業的發展方向更可能是:

AI做80%的機械性、重複性、影像比對工作;人類負責20%的困難案例、決策、例外處理與流程優化。

這不是人類被AI排擠,而是人類從「偵錯者」進化為「決策者」。

6. 企業導入AI Vision的四大關鍵策略

企業若想導入AI Vision,需要的不只是購買設備,而是重新設計流程。以下是成功導入的四大要點:

(1)資料先行:建立高品質影像資料庫

資料量與資料品質決定AI的準確度。企業必須先建置影像收集流程、標記規範,避免劣化資料影響模型。

(2)試點產線:小規模導入再複製

挑選最適合AI的站別先導入,確保成效穩定後再擴大應用。

(3)建立「人機協作」模式

QC 人員轉型為AI管理者,負責:

- 模型優化

- 例外處理

- 設備維護與判準審核

讓AI與人力形成互補,而非競爭。

(4)持續監控與迭代

AI模型會隨時間出現飽和或偏差,企業需定期重新訓練與校正,才能保持準確度。

7. 結論:AI影像檢測不是取代,而是重新定義「人」的角色

AI Vision的普及在未來幾年將更加快速。製造業QC將從大量人力轉向AI驅動的自動化檢測,醫療影像判讀也將因AI的成熟而變得更精準、更高效率。

AI並不是要讓人類失去位置,而是讓人類從重複、耗神、易錯的工作中解放出來,轉而投入更高價值的決策與創新。企業與醫療機構需要思考的不是AI是否會取代人,而是如何善用AI提升整體價值。

當人類與AI的角色被重新定義,真正的產業升級才會發生。

對傳統產業而言,導入AI機器人不再只是效率提升,而是企業永續經營的基礎工程。

參考資料

MDPI,2025年。

https://www.mdpi.com/1424-8220/25/6/1703

Springer Nature,2025年。

https://link.springer.com/article/10.1007/s10845-025-02604-6

PubMed Central,2023年。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10058274/

Springer Nature,2023年。

https://link.springer.com/article/10.1007/s10278-023-00853-6

BMC,2023年。

https://bmcmedimaging.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12880-023-01157-5