不只是取代人力,AI機器人正在重寫製造業的遊戲規則

不只是取代人力,AI機器人正在重寫製造業的遊戲規則

AI機器人如何改變製造業?從自動化到智慧製造的新時代

目錄

1. 自動化為何不再等於智慧製造?

2. AI與機器人的結合,能為製造業帶來什麼改變?

3. 是什麼力量推動AI機器人崛起?

4. 導入AI機器人轉型,有哪些挑戰?

5. 企業該如何踏出AI智慧製造的第一步?

6. AI機器人將如何改寫製造業的未來?

7. 為什麼智慧製造不只是升級,而是企業生存策略?

1. 自動化為何不再等於智慧製造?

在製造業持續面臨人力短缺、成本上升與市場波動的時代,單純的自動化早已不再足夠。近年來,AI結合機器人技術的浪潮正快速興起,從傳統機械手臂的重複作業,走向能思考、能學習的「智慧製造2.0時代」。

在台灣,從半導體到車用電子,再到傳統金屬與塑膠製造業,都正在迎來一場由AI機器人主導的深層轉型。

過去的自動化強調「機械取代人力」,以機械手臂完成搬運、組裝等固定任務。然而這樣的設備往往只能執行預設動作,缺乏彈性與感知能力。

如今,AI 技術讓機器人擁有視覺辨識、語音理解與即時決策的能力,讓它們從「執行者」變成能與人協作的「思考者」。

以近期在國內舉辦的智慧製造論壇為例,業界普遍認為:「AI 是讓自動化真正變智慧的關鍵」。佳世達科技董事長陳其宏指出,仿人機器人(Humanoid Robots)將率先被導入製造現場,用以解決人力短缺與產線彈性需求。這不只是技術升級,更是一場組織結構與生產邏輯的重組。

2. AI與機器人的結合,能為製造業帶來什麼改變?

AI賦予機器人學習與感知能力,使它們能根據環境改變動作策略。這代表機器人不再只是依照指令操作,而是能根據即時數據做出「最合理的行動」。

在智慧工廠中,AI機器人應用的範圍愈來愈廣:

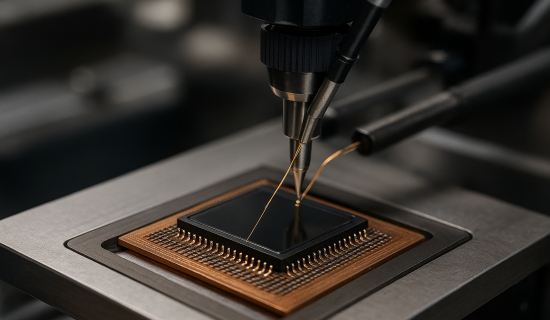

- 自動組裝與檢測:透過AI視覺辨識,機器人能即時偵測瑕疵與誤差,提升良率。

- 智慧物流與搬運:結合感測器與AI路徑規劃技術,AGV(自動導引車)可在工廠內自主避障、調度物料。

- 危險環境作業:在高溫、高壓或化學環境下,AI機器人能取代人力執行高風險任務。

日本Yamaha近期與台灣東佑達(TOYO Automation)成立合資公司,專注開發智慧型工業機器人,正是看準AI驅動的產線升級需求。這些合作不僅反映產業趨勢,也顯示AI機器人已從概念走向實際落地。

3. 是什麼力量推動AI機器人崛起?

- 勞動力短缺與人口老化的壓力

台灣與全球製造業皆面臨熟練技術人員不足的困境。根據勞動部資料,製造業人力缺口逐年擴大,而年輕世代進入產線的比例持續下降。AI機器人能24小時運作、無需加班,成為企業穩定產能的重要後盾。 - 製造流程數位化與資料驅動決策

隨著物聯網(IoT)與感測技術普及,生產線上的機台可即時回傳溫度、震動、壓力等數據。AI能透過這些資料進行預測性維護,提前發現設備異常,降低停機風險。對企業而言,這不僅是效率提升,更是運營風險控制的核心。 - 成本與效率的新平衡

雖然導入AI機器人的初期成本較高,但長期效益顯著。根據GlobeNewswire報告,全球工業自動化市場在2025年規模達1,698億美元,2035年預計突破4,400億美元,年複合成長率約9%。換言之,導入AI自動化不僅是節省人力,而是搶佔未來市場的投資。

4.導入AI機器人轉型,有哪些挑戰?

雖然AI與機器人的結合前景廣闊,但在實務上仍有不少障礙。

首先是導入成本與投資回收期。對中小企業而言,一台具備AI視覺與協作功能的機器人價格不斐,若沒有完善的規劃,容易造成「買了卻用不滿」的情況。

其次是舊產線的整合難題。許多傳統工廠設備老舊,缺乏數據介面,使得AI無法即時獲取資訊進行判斷。

此外人才不足也是普遍問題。AI與自動化整合需要跨領域的工程師與資料科學家,而目前市場供給遠低於需求。

5. 企業該如何踏出AI智慧製造的第一步?

成功的AI自動化轉型,並非一蹴可幾,而是循序漸進的策略過程。

從單一製程開始導入:建議從重複性高、標準化明確的流程著手,例如包裝、檢測或物料搬運,讓AI機器人先累積數據經驗。

與系統整合商合作:尋求具備整廠規劃經驗的自動化整合商協助,能確保新設備與現有產線、MES系統無縫連結。

建立資料平台:AI的效能取決於資料品質。企業應先建構統一的數據平台,讓AI模型能持續學習與調校。

這樣的漸進式導入方式,能有效降低風險,同時在短期內展現可量化的效益。

6. AI機器人將如何改寫製造業的未來?

未來十年,AI機器人將從「輔助角色」走向「決策中樞」。它們不僅能執行任務,更能根據歷史數據、即時回饋與生產需求自主優化流程。車用產業、半導體與醫療設備製造將是最早全面採用的領域。同時,仿人機器人也將逐步進入高複雜度組裝線,協助完成原本由熟練工人才能操作的任務。

對企業而言,AI機器人的導入不只是節省人力,而是強化生產韌性、確保品牌競爭力的關鍵。當市場波動加劇、人力供給不穩時,能即時調整與自我優化的智慧產線,將成為企業能否持續生存的分水嶺。7. 為什麼智慧製造不只是升級,而是企業生存策略?

自動化的下一步,就是智慧化。AI機器人的普及正在重新定義製造業的核心競爭力。

它讓企業從「以人為主體的操作模式」,轉向「以數據與智慧為核心的決策架構」。

在這場變革中,越早採取行動的企業,就越能掌握未來主動權。

對傳統產業而言,導入AI機器人不再只是效率提升,而是企業永續經營的基礎工程。

參考資料

Taiwan News (2025.11.10)

https://www.taiwannews.com.tw/news/6240349

Taipei Times (2025.11.11)

https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2025/11/11/2003846984

Focus Taiwan (2025.11.10)

https://focustaiwan.tw/sci-tech/202511100020

Yamaha × TOYO Automation (2025.10.14)